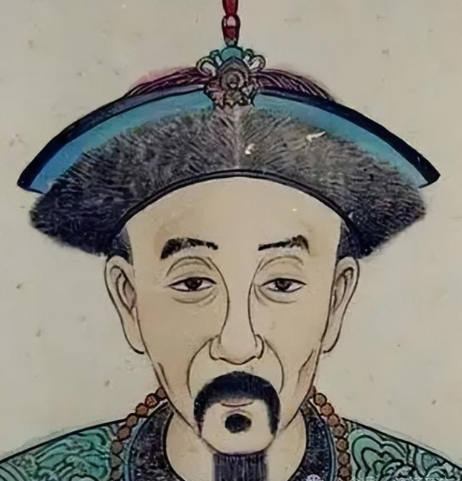

李永芳:明末降将的抉择与历史回响

在明末清初的动荡岁月中,李永芳的名字始终与“叛明降清”的标签紧密相连。作为明朝首位投降后金的边将,他的选择不仅改写了个人命运,更在军事、政治与家族传承层面引发了深远震荡。从抚顺城头的守将到后金皇室的姻亲,从战场上的先锋到典章制度的参与者,李永芳的轨迹折射出乱世中个体与时代的复杂互动。

一、身份转折:从边关守将到后金“额驸”

李永芳原为明朝辽东铁岭人,早年以军功升至抚顺千户所备御官,后因边防需要被擢升为游击,成为抚顺最高军事长官。1618年,努尔哈赤以“七大恨”为名起兵反明,首战即直指抚顺。面对后金五万大军的围困,李永芳在努尔哈赤的劝降信与军事压力下选择归降,成为明朝第一位投降后金的边将。

这一抉择背后,是明廷边防的衰败与后金崛起的双重挤压。努尔哈赤对李永芳的招降极具策略性:既以“尔乃博学智慧之人”肯定其才能,又以“超升原职,与我一等大臣并列”承诺利益,更以联姻巩固关系——将第七子贝勒阿巴泰之女嫁予李永芳,使其成为“抚顺额驸”。这种政治联姻不仅赋予李永芳皇室身份,更将其纳入后金核心权力圈,为其后续参与军事与政治事务铺平道路。

二、军事影响:情报战与战略转折的催化剂

王化贞曾多次招降李永芳未果,反遭其策反多名边将,导致明廷在辽东的控制力急剧下降。

王化贞曾多次招降李永芳未果,反遭其策反多名边将,导致明廷在辽东的控制力急剧下降。

三、政治遗产:典章制度与家族兴衰

李永芳的投降不仅改变了战场格局,更深刻影响了后金(清)的政治建设:

典章制度参与者:努尔哈赤委任李永芳整理明制典章,参与后金法律体系构建。他奉命“缮文陈奏”明国章典,并详细执行边境治理、官员设置等事务,为后金从部落制向封建政权转型提供了制度借鉴。

家族权力延续:李永芳的后代在清朝政坛长期占据要职。其子李率泰官至两广总督,孙女成为康熙帝安嫔,侄子苏布图承袭爵位,形成“李氏家族”的政治集团。这种家族繁荣与李永芳的降清选择直接相关——皇太极赐其“免死三次”特权,并封三等子世袭罔替,为子孙铺就仕途。

矛盾与争议:李氏家族的兴衰并非一帆风顺。长子李延庚因暗通明朝被处死,第三子刚阿泰因下属贪腐被革职,暴露出降清派在满汉融合中的身份困境。这种波折恰恰反映了明末清初“贰臣”群体的普遍命运:既需证实忠诚以换取信任,又难以彻底挣脱“叛徒”标签。

四、历史评价:多重维度的争议与反思

后世对李永芳的评价始终布满矛盾。从明廷视角看,他是导致辽东溃败的“罪人”;从后金(清)立场看,他则是“开国元勋”。这种分歧在历史记载中尤为明显:

清朝官方叙事:将李永芳塑造成“识时务的俊杰”,强调其投降对统一辽东的贡献,并通过世袭爵位、联姻等方式将其纳入正统史观。

民间记忆:在辽东地区,李永芳的故事常与“背叛”“不义”等词汇关联,反映明遗民对降清行为的道德批判。

现代研究:学者指出,李永芳的投降是明末边将群体“生存策略”的典型案例——在明廷腐败、后金崛起的背景下,个体选择往往超越简朴的忠奸二分法,成为乱世中权力重构的缩影。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

- 上一篇:朱棣临死前为何要询问朱棣来没来呢?

- 下一篇:没有了